はじめに

本連載は今回で4回目である。今回も前回に続き、ジェイソン・ヒッケル氏らの研究グループによる2022年3月の共著論文を紹介する。クリスチャン・ドーニンガー、ハンスペーター・ヴィーラント、インタン・スワンディが名を連ねている。前回の分析対象が1960-2018年だったのに対し、今回は1990-2015年だ。共著者も、定量化の方法論も異なる。前回までと同様、結果だけを述べる。方法論の詳細は原文を参照してほしい。

*「世界経済における帝国主義的収奪:不等価交換によるグローバル・サウスからの流出1990-2015年」

筆者らの反植民地主義的立場は、論文冒頭に遺憾なく述べられている。「歴史家は、西欧の勃興は、植民地時代に南から強制的に収奪した天然資源と労働力に大きく依存していたことを実証している。スペインはアンデス山脈から金と銀を、ポルトガルはブラジルから砂糖を、フランスは西アフリカから化石燃料、鉱物、農産物を、ベルギーはコンゴからゴムを採取し、イギリスは 綿花、アヘン、穀物、木材、茶、その他数えきれないほどの商品を世界中の植民地から獲得したが、その全てが南の労働力を大量奴隷化と年期奉公を含む強制的な条件で搾取するものであった。この収奪パターンは、ヨーロッパの産業成長と、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、米国を含むヨーロッパ人入植者植民地の拡大と工業化への資金提供の中心であり、これらの植民地は同様に 南への帝国主義的志向を発展させた」。 そして旧植民地崩壊後の現在は一体どうなっているのか。著者らは、西側の公的見解である「植民地時代の搾取のパターンは、植民地軍、国旗、官僚が南の領土から撤退することで終わった」という主張も、「自由貿易のグローバリゼーションが『公平な競争の場』を生み出したという新古典派経済学者の言い回し」も、デタラメだと糾弾する。

著者らは、アルジリ・エマニュエルとサミール・アミンの不等価交換論を高く評価し、植民地崩壊後も、北の帝国主義による南の途上国に対する収奪が増大していると主張する。

今回、著者らは、斬新な方法で途上国収奪の計算を試みる。依拠したのは、1980年代に、スティーブン・バンカーらが切り開いた「生態学的不等価交換理論」である。この理論は、まず途上国からの物理的資源(使用価値)の収奪を計量化する。次いで、これを貨幣化し、価値収奪に換算する。専ら価値収奪を推計してきたマルクス主義経済学や従属論の盲点を突くものだ。まだ開発途上の理論だが、われわれも学ぶ必要がある。以下がその特徴である。

――帝国主義的植民地主義の下では、採取経済様式と生産経済様式は先進国による途上国の収奪の形態をとる。ところが、従来の開発理論は生産に焦点を当ててきたが、物質的生産が資源の採取に依存していることを十分認識してこなかった。先進国を中心とする工業モデルは、天然資源・原材料の収奪的起源を無視している。

――その採取は、主に途上国に集中している。商品は、今やグローバル・バリューチェーンを通じたグローバル化した生産・交換システムから生み出されるが、その元になる天然資源の採取は主に途上国なのである。

――採取は、石油や鉱物資源だけではない。木材、野生動物の脂、肉(熱帯雨林を焼き払って形成された牧草地での牛の飼育など)、皮、種子、魚も含まれる。

――しかも、天然資源の採取は環境に負荷を与え、生態系を破壊する。途上国収奪は単に価値収奪にとどまらず、地球環境の破壊につながる。反植民地主義運動と環境正義運動が結合されているのは、このためだ。

――天然資源の略奪による南の生態系破壊と、北の過剰消費(浪費)は一体のものである。

――言うまでもなく、天然資源は枯渇する。主に、資源の採取地域(途上国)とその生産・消費地域(先進国)は異なる。再生不能な天然資源の収奪が継続され、枯渇すれば、その採取地域の開発は行われず、人口分布やインフラ基盤や経済成長にも打撃を与え、経済崩壊も避けられない。

――採取された原材料が加工されることで付加価値が生まれる。しかし、この付加価値の実現は採取地域(途上国)ではなく、工業国・消費国(先進国)である。そこから、三重の不平等が生まれる。①実質賃金の格差。②途上国から先進国への天然資源の移転によるもの。③価値の実現、消費と生産の結びつきが途上国ではなく先進国で行われること。

*「Ecologically Unequal Exchange:Environmental Injustice in Comparative and Historical Perspective」(R.Scott Frey、Paul K Gellert、Harry F Dahms)

著者らの定量分析は、一部の西側の左翼・共産党の、およそ現実とも、レーニンの『帝国主義論』とも無縁の「植民地主義なき似非帝国主義論」「帝国主義ピラミッド論」という空理空論、唾棄すべき植民地主義擁護論を完膚なきまでに打ち砕く。

(編集局)

[1]南から北への資源流出の物理的規模の推計~使用価値の側面から

(1)フットプリント手法で南からの物理的資源収奪量を推計

本論文の基本的な考え方は、共著者のクリスチャン・ドーニンガー氏らの論文「生態学的不等価交換のグローバルパターン」に依拠している。それは、地球環境に対する人間活動の負荷の足跡を辿る「エコロジカル・フットプリント」の手法で、南北間の膨大な貿易の流れを調査し、そこに含まれる4つの資源(原材料、土地、エネルギー、労働)毎の輸出入の物理的規模を追跡し、定量化する。これら資源がどこで採取され、どこに輸送され、どこで生産され、消費されるかを特定する。その際、一人当たり国民総所得に基づいて世界を高所得国から低所得国まで4つの所得グループに分け、環境産業連関分析、付加価値貿易、構造方程式モデルなどを駆使する。

*「Global patterns of ecologically unequal exchange: Implications for sustainability in the 21st century」(Christian Dorningera,b,Alf Hornborgc,David J.Absona,Henrik von Wehrdena,

Anke Schaffartzikd,e,Stefan Giljumf,John-Oliver Englera,Robert L.Fellera,g,Klaus Hubacekh,i,j,Hanspeter Wieland)

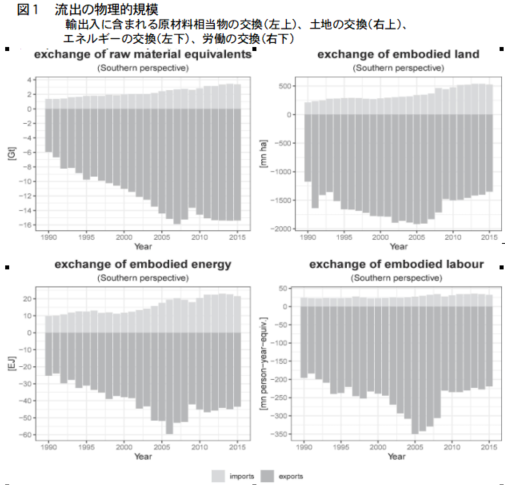

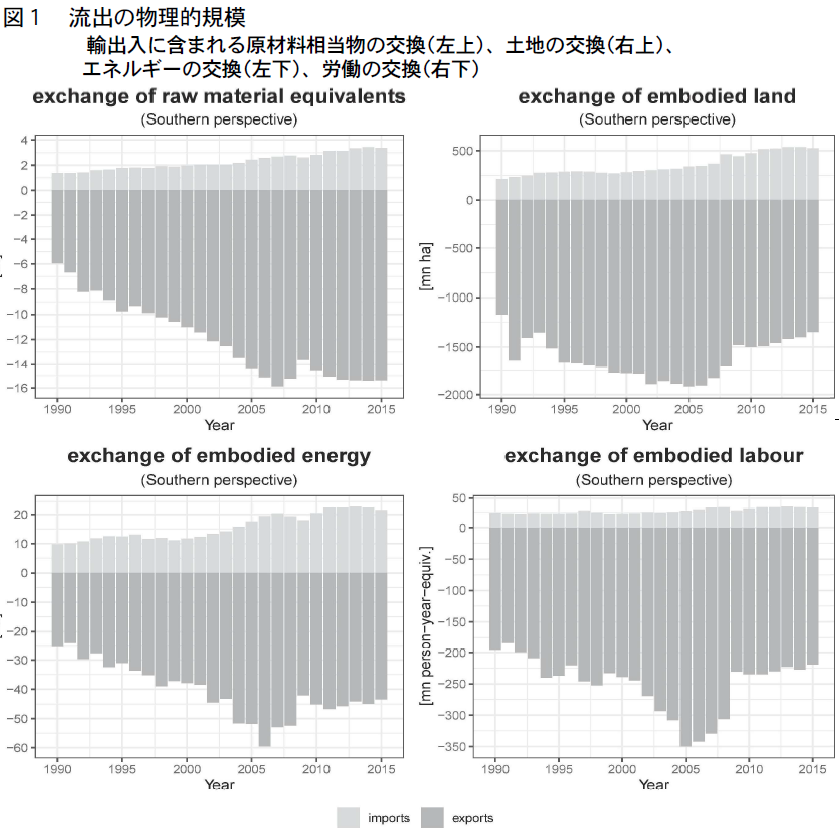

結果は図1、表1で示される。図1と表1は結果を別の側面から捉えただけで、同じ物理量を表している。この結果は、南(途上国)の視点から捉えたものである。

まず図1を見てみよう。南が北(先進国)に対して輸出入する商品に含まれる4つの資源毎に全物理量を表示している。図1の4つの棒グラフの横軸は年、縦軸は各資源の物理量を表す。4つとも、濃い色で示された輸出物理量が大きくマイナス方向に伸びている。同じ年の薄い色の輸入物理量はプラス方向へわずかに伸びている。例えば、2015年の「原材料」を見て欲しい。輸入(薄い色)が3.37Gtに対し、輸出(濃い色)は15.39Gtが必要となる。つまり、南が北から原材料相当分を1単位輸入するごとに、平均5単位を輸出する必要があることがわかる(5:1の比率)。同じく、土地については平均5:1、エネルギーについては3:1、労働については13:1の比率である。この差が物理的収奪を意味する。各物理量の単位は左記の通りである。

〈原材料当量(RME)で測定された原材料〉商品やサービスの生産に関連する上流の原材料の合計(ギガトン[Gt]で測定)

〈土地〉商品やサービスの生産に必要な土地利用の総面積(百万ha[mnha]で測定)

〈エネルギー〉経済財やサービスの生産に必要な一次エネルギー総量(エクサジュール[EJ=1018J]で測定)

〈労働〉特定の財とサービスを生産するためにグローバル商品チェーンで費やされる労働力(100万人年[mn py―eq]で測定)

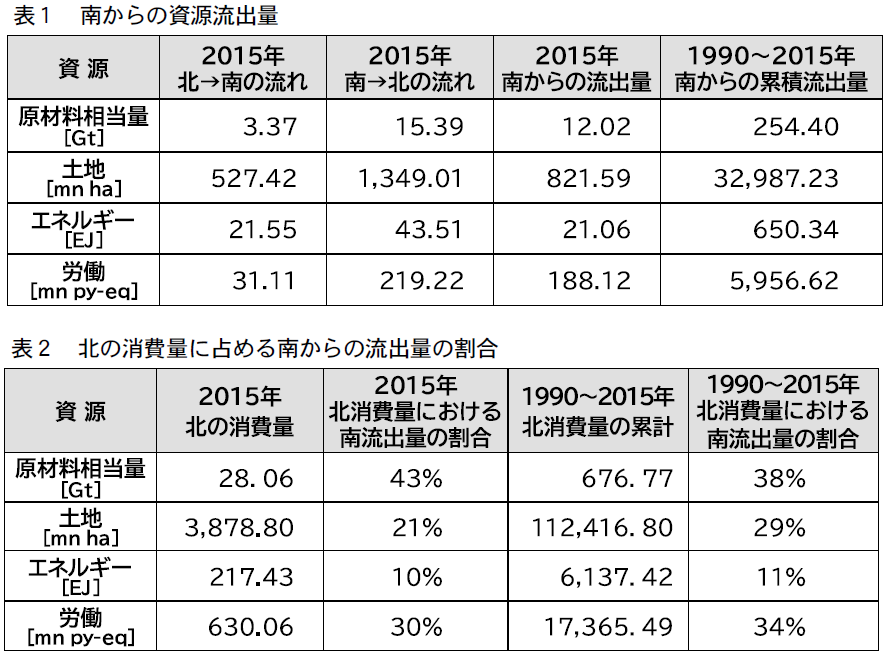

(2)南からの物理的収奪量(2015年、26年間の累積量)

図1を一覧表に総括したのが表1だ。表は縦に順に4つの資源が列記され、横に順に「北から南への流出量」「南から北への流出量」、次に差し引きとして「南から北への流出量」、最後に「1990年~2015年の累積量」を示している。例えば、2015年の北から南への輸出品に含まれた原材料相当物(3.37Gt)は、それを「支払う」ために南は北へ原材料相当物(15.39Gt)を輸出しなければならないことを意味する。その差(12.02Gt)がいわば「物理的不等価交換」による南からの流出量、北が南に何の対価を払うことなく収奪した量である。

2015年の北の南からの純収奪は12.0Gtの原材料、8億2千万haの土地、21EJ(21×1018J、34億バーレルの石油に相当)のエネルギー、1億8千万人年相当(3920億時間相当)の労働であった。1990年~2015年の累積結果を見ると、254.4Gt、329億8千万ha、650EJ、59億5千万人年となる。

(3)北の過剰消費(浪費)における南からの収奪の割合

表2は、北の消費に占める南からの収奪の割合を示している。つまり南からの収奪が北の過剰消費=資源浪費を助長しているのだ。縦に順に4つの資源別に列記され、横に順に「2015年の北の消費量」「2015年の北消費量における南流出量の割合」、次に「1990~2015年の北消費量累計」「1990~2015年の北消費量における南流出量の割合」を表示している。2015年の北の消費量における南の流出量(収奪)の割合は、原材料43%、土地21%、エネルギー10%、労働30%にのぼる。累計でそれぞれ、38%、29%、11%、34%である。

(4)南の破壊的な規模の使用価値の略奪~南の産業発展の機会を奪う

生態学的不等価交換として知られるこの収奪は、使用価値の喪失という点で南の国々に重大な結果をもたらす。この規模の南の原材料、土地、エネルギー、労働は、南の人間のニーズを満たし、主権的な産業能力を開発するために使われる可能性があるにもかかわらず、その代わりに北の消費に奉仕するために動員されているのだ。

例えば、21EJのエネルギーは、南の65億人全員が適切な住宅、公共交通機関、医療、教育、公衆衛生、通信などにアクセスするインフラを構築するための年間エネルギー需要を賄うのに十分である。インドの2倍の広さである8億2200万haの土地は、理論的には最大60億人に栄養価の高い食料を提供するのに十分である。

(5)南からの資源収奪がもたらす南の生態系破壊

資源の純流出は、採取が行われる南に重大な生態学的影響を及ぼす。例えば原材料の使用は環境圧力と密接に関連しており、環境被害指標の変動の90%以上、生物多様性の損失と水ストレスの90%以上を占めている。

産業生態学者は、世界の物質の採取と使用は年間500億トンを超えてはならないと考えている。2015年、世界経済は年間870億トンを使用し、境界を74%超過して生態系の崩壊を引き起こした。このオーバーシュートはほぼ完全に北の国々における過剰な資源消費によるものである。北は 2015年に1人当たり 26.71トンの原材料を消費し、これは持続可能な閾値(2015年の1人当たり6.80トン)の約4倍である。北の過剰消費の58%が南からの純流出によって支えられていることを示している。

(6)北のエネルギー浪費は気候危機を生み出す

エネルギーについても同様のことが言える。南から収奪されるエネルギーの大部分は化石燃料によって供給されているために温室効果ガスの排出を伴う。消費ベースで見ると、北はプラネタリー・バウンダリー(惑星限界)が大気中濃度350ppmのCO2であり、その結果は南に劇的な社会的及び経済的コストを負わせている。南は気候変動のコストの82~92%、気候変動に関連する死亡者の98~99%に苦しんでいる。土地の収奪についても同じことが言え、これも排出量の大きな要因となっている。

土地の収奪は、さらに土壌の枯渇、水の枯渇、化学物質の流出が南へ海外移転されることを、エネルギーの純流出は、粒子状物質汚染の健康への影響が南へ海外移転されることを、労働の純流出は、搾取の負の社会的影響が海外移転されることを意味する。再生不可能な資源などは枯渇の問題もあり、将来の世代がもはや使用できなくなる。経済的損失が資本ストックへの投資によって相殺されなくなる。資源の流出を支える採取主義は、資源のフロンティアで社会的混乱と紛争を引き起こす。

要するに、北における「生態学的負債」=高水準で持続不可能なレベルの資源消費(浪費)が、南からの純流出に依存し、利益は北が獲得し、損害は南が被っている。南の人々は北の成長と消費の負の社会的打撃を一身に受けており、自らの開発と人民のニーズの供給に必要な資源を奪われているのである。

[2]物理的不等価交換の貨幣価値換算

26年間(1990~2015年)の南から北への流出額は242兆ドル

筆者らは、南からの物理(使用価値)的な流出の規模を確定した後、この物理量を貨幣価値に換算する。その際、サミール・アミンとゲルノット・ケーラーの、価値移転は北の価格で測定されるべきであるとの方法を踏襲する。例えば、2015年に北が南から12.0Gtの原材料相当物を収奪したことが分かっている場合、南からの純資源流出量にその年の北の資源価格を乗じる。

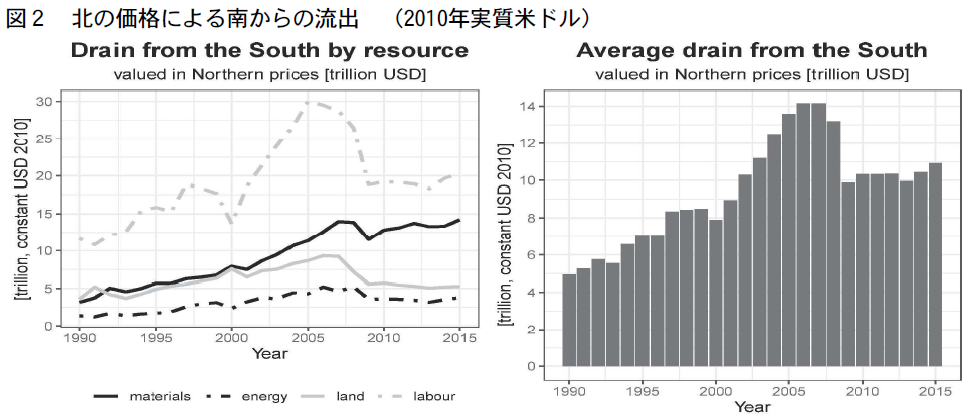

結果は図2の通りである。左側の折れ線グラフは、資源毎(上から労働、原材料、土地、エネルギー)の南からの流出額を2010年固定米ドルで示したものである(単位:兆ドル)。2015年を例にとると、原材料は換算で14・1兆ドル、土地は換算で5.1兆ドル、エネルギーは換算で3・6兆ドル、労働は換算で20.3兆ドルに達した(筆者らの計算でも、この換算額は相当の開きがあるが、ここでは平均額を表示している)。

右側の棒グラフは、1990年から2015年の26年間に南から流出した「平均額」を表す。平均額の累積は242兆ドル(2010年実質ドル)に達する。これは北にとっては、国内の土地や労働で生産される必要がなく、国内市場で購入する必要も、支払う必要もない略奪した商品なのである。

[3]反帝闘争による不等価交換体制の打破を主張

こうした生態学的負債は、金銭的な観点からのみ捉えてはならない。生態系は生命そのものの基盤であり、お金で損失を補うことはできないからだ。真の修復には北と南の間の環境財と負担の不平等な分配を恒久的に終わらせ、破壊した生態系を回復し、再生可能な経済システムに移行する必要がある。

著者らは、根本的な問題は、低・中所得国の資源が南北の不等価交換体制の下で不等に収奪されていることであり、この体制を是正するには「一つは、世界銀行、IMF、WTOなどのグローバル経済ガバナンス機構を民主化し、南諸国が貿易・金融政策をコントロールできるようにすること」「もう一つは、北による農産物輸出に対する不公平な補助金の使用をやめ、国際金融の構造的調整条件を緩和すること、南の諸国が産業能力を構築できるようにすること」であると主張する。まさに、昨年のBRICSカザン会議の宣言に盛り込まれたものだ。同時に、こう主張する。「この構造の変革は今日も帝国主義と闘い続けている反植民地主義運動や環境正義運動など、下からの政治闘争によってのみ達成されるだろう」