途上国収奪分析

途上国収奪分析 途上国収奪の定量的分析(補論)

ジェイソン・ヒッケル氏らの不等価交換研究(3)連載下

北の高い消費水準と富の半分は南からの労働収奪に依存

はじめに 前回(上)はジェイソン・ヒッケル最新論文『世界経済における労働の不等価交換』から、今日の世界総生産を担っているのが圧倒的に南の労働者であること、労働(時間)の不等価交換が南北貿易を通じて生じていることを紹介した。今回(下)では、いよいよ新論文の核心部分、北の消費の半分は南の労働者の収奪による、途上国収奪の根本原因は南北の賃金の圧倒的格差にあるということについて紹介する。なお、筆者らの「北...

途上国収奪分析

途上国収奪分析 途上国収奪の定量的分析(連載・補論)

ジェイソン・ヒッケル氏らの不等価交換研究(3)上

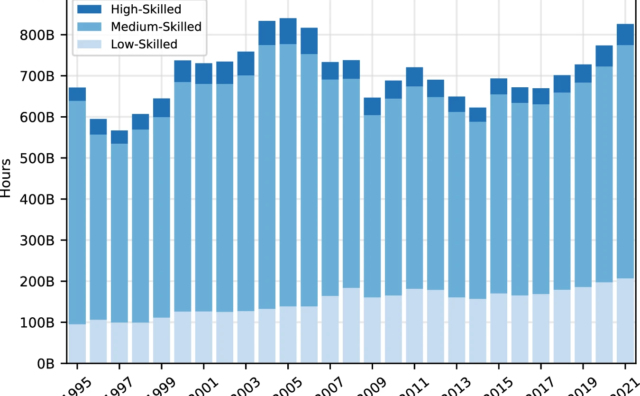

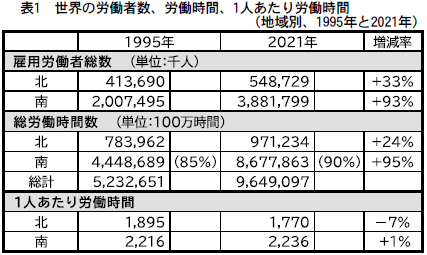

南北貿易を通じた労働(時間)の不等価交換

はじめに(1) 連載「途上国収奪の定量的分析」の補論を紹介する。5回の連載後、ジェイソン・ヒッケル氏らが新論文を出し、これが極めて重要であることが判明したためだ。ヒッケル氏らの論文紹介はこれで3回目となる。1回目は、南北の為替レートの歪みに基づく価値面からの収奪の推計であった。2回目は、物的資源の略奪を基準にこれを価値換算する新たな学説「生態学的不等価交換論」に基づく分析であった。対象期間は、1回...

途上国収奪分析

途上国収奪分析 途上国収奪の定量的分析(連載その5・完)

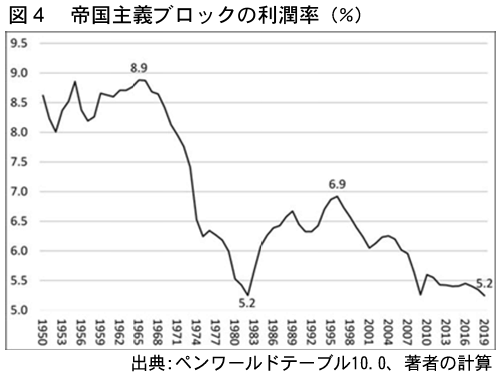

ギレルモ・カルチェディ、マイケル・ロバーツ氏の研究4つの経路を通じた途上国からの剰余価値収奪を解明

はじめに これまでアンドレア・リッチ氏、ジェイソン・ヒッケル氏らの不等価交換研究を紹介してきた。今回は、シリーズの最後として、ギレルモ・カルチェディ、マイケル・ロバーツ両氏の論文『現代帝国主義の経済学』を紹介する。共にマルクス主義経済学者であり、特にマイケル・ロバーツ氏は、マルクスの利潤率の傾向的低下法則の理論的・実証研究で有名である。我々も氏から学び、自身の経済恐慌論、「特殊な慢性不況論」、資本...

途上国収奪分析

途上国収奪分析 途上国収奪の定量的分析(連載その4)

ジェイソン・ヒッケル氏らの不等価交換研究(2)

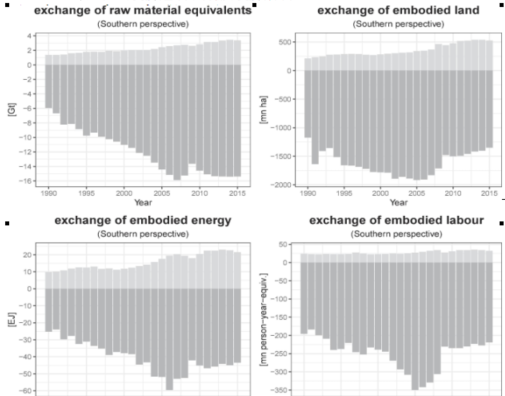

生態学的不等価交換理論に依拠し、物理学的収奪から推計する

はじめに 本連載は今回で4回目である。今回も前回に続き、ジェイソン・ヒッケル氏らの研究グループによる2022年3月の共著論文を紹介する。クリスチャン・ドーニンガー、ハンスペーター・ヴィーラント、インタン・スワンディが名を連ねている。前回の分析対象が1960-2018年だったのに対し、今回は1990-2015年だ。共著者も、定量化の方法論も異なる。前回までと同様、結果だけを述べる。方法論の詳細は原文...

途上国収奪分析

途上国収奪分析 途上国収奪の定量的分析(連載その3)

ジェイソン・ヒッケル氏らの不等価交換研究(1)

南北の為替レート格差に基づく途上国収奪の推計

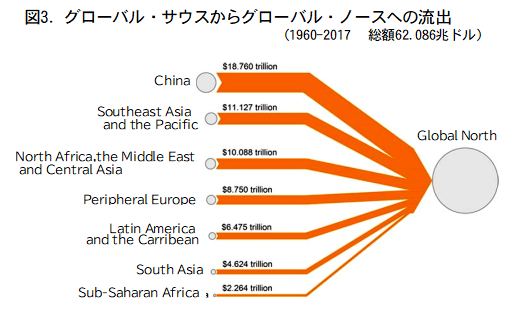

われわれが開始した「定量的分析シリーズ」の今日的意義は、グローバル・サウスの現代の歴史的・集団的台頭がなぜ起こっているのか、その経済的基礎――膨大な途上国収奪、不等価交換――を解明することにある。 途上国収奪の定量的分析の3回目は、ジェイソン・ヒッケル、ディラン・サリバン、フザイファ・ズームカワラ諸氏の2021年3月の論文を紹介する。「ポストコロニアル時代の略奪:不等価交換を通じたグローバル・サウ...

タイトルとURLをコピーしました