はじめに

(1) 連載「途上国収奪の定量的分析」の補論を紹介する。5回の連載後、ジェイソン・ヒッケル氏らが新論文を出し、これが極めて重要であることが判明したためだ。ヒッケル氏らの論文紹介はこれで3回目となる。1回目は、南北の為替レートの歪みに基づく価値面からの収奪の推計であった。2回目は、物的資源の略奪を基準にこれを価値換算する新たな学説「生態学的不等価交換論」に基づく分析であった。対象期間は、1回目が1960-2018年と最も長く、2回目が1990-2015年、今回は1995-2021年である。新論文のタイトルは『世界経済における労働の不等価交換』でジェイソン・ヒッケル、モレナ・ハンバリー・レモス&フェリックス・バーバーの3人の共著である。上下2回にわたり、この論文を紹介する。

北の高い消費水準と富の半分は南からの労働収奪に依存している――これが新論文の結論だ。もしこの結論が正しければ(仮に大きく割り引いたとしても)、本連載で紹介してきたわれわれの認識も大きく変わる。とにかく衝撃的な数字だ。もし北(西側帝国主義)がその半分に匹敵する消費水準と富を維持できなくなればどうなるか。労働も生活も成り立たなくなることは必至だ。現在、社会主義中国が主導するBRICSやSCOなどグローバル・サウスの「集団的台頭」がこの収奪体制を根底から覆そうとしている。なぜG7帝国主義が社会主義中国を、中国と連携するロシアを、戦争に訴えてまでも叩き潰そうとするのか。それは途上国収奪によって成長してきた帝国主義の世界支配が崩れることへの階級的恐怖なのである。

(2) 本論に入る前に、新論文の2つの特徴を述べておきたい。第1は、筆者らの旧論文で用いてきた方法、つまり南北間貿易における貿易商品における「具体化された労働」(embodied labour:貿易商品に対象化された労働という意味)を、賃金ではなく労働時間から直接計測していることである。労働価値説に基づく画期的な推計だ。これが可能になったのは、最近、「環境拡張型多地域投入産出(EEMRIO)モデル」という統計モデルが開発されたからである。第2は、今回の研究は初めて、諸部門、諸賃金、そして諸技能レベルを、直接計算に入れていることである。以前の研究では、南北間の賃金格差と不等価交換が技能レベルや部門などの違いによってどの程度影響されるのかという疑問に答えることができなかった。 (編集局)

*『Unequal exchange of labour in the world economy』Jason Hickel, Morena Hanbury Lemos & Felix Barbour

https://www.nature.com/articles/s41467-024-49687-y

[1]世界総生産を担っているのは誰か?

(1)世界総生産への貢献

論文は、「はじめに」、「世界生産への貢献」、「労働の不等価交換」、「不等価交換を通じた賃金価値の横領」、「賃金動向」、「GDPに占める労働分配率」、最後に「議論」という7つの節からなる。

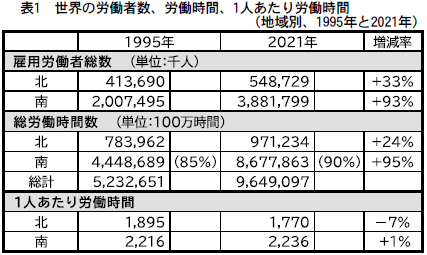

本文はまず「世界生産への貢献」で、今日の世界総生産を担っているのは誰か、グローバル・サウス(以下、南)とグローバル・ノース(以下、北)のどちらの貢献が大きいのかというトータルな把握から始まる。2021年に世界総生産に9兆6千億時間の労働が費やされ、そのうち90%(8兆6千億時間)は南によるのだと言う(下の表1)。これ自身が衝撃的な数字だ。北は、世界総生産のわずか1割(9千7百億時間)しか貢献していないのである。

*①就労者総数と総労働時間は南北とも増加しているが、増加幅は南が大幅に大きい(労働者総数の比較では+33%と+93%)。

*②南の労働者は、労働者1人当たりの労働時間が北の労働者を一貫して大きく上回っている。2021年では、南の労働者は北よりも平均466時間(26%、2236時間と1770時間)多く働いていた。

*③北では労働者1人当たりの労働時間がこの期間に7%減少したのに、南では1%増加している。過去25年間、労働時間の増加が世界経済の成長に貢献してきたが、その負担は圧倒的に南の労働者が担ってきた。

南の世界総生産への貢献は、あらゆる技能水準に及ぶ。高技能労働の76%、中技能の91%、低技能では96%を占めている。しかも1995年以降、南の世界総生産への貢献は、すべての技能分野において着実に増加している(+95%)。最も大きな増加は高技能分野であった。この分野で、南は世界総生産への寄与を1995年の66%(北の1.9倍)から2021年の76%(北の3.2倍)へ増加させている。南は現在、高技能労働を1兆1240億時間供給しており、これは北の高技能、中技能、低技能労働の合計(9710億時間)を上回っている。しかし南が同年に受け取った所得は世界全体の所得の半分にも満たず(44%)、さらに南の労働者が受け取った所得は世界全体の所得のわずか21%に過ぎなかった。

(2)国際貿易品の生産への貢献

世界総生産9・6兆時間のうち、国際貿易品の生産には2・1兆時間の労働が投入された(「貿易品」は財とサービスの両方を指す)。貿易品の生産に対する南北の相対的な寄与は世界総生産の寄与と同じで、南はその91%(高技能労働の73%、中技能の93%、低技能の96%)を担っている。

*南の高技能労働者への北の依存は Appleが示している。同社には3万人のエンジニアが必要だが米国内でそんなに多くのエンジニアを雇うことはできないという。

[2]労働(時間)の不等価交換は何によって生じているか?

(1)南北貿易を通じた不等価交換が根本原因

筆者らは、次の節「労働の不等価交換」で、新論文の核心部分に入る。ここでは2つの内容が提起される。まず最初に、労働(時間)の不等価交換は何によって生じているか、である。次に、北の消費の半分は南の労働者の収奪によるという結論である。

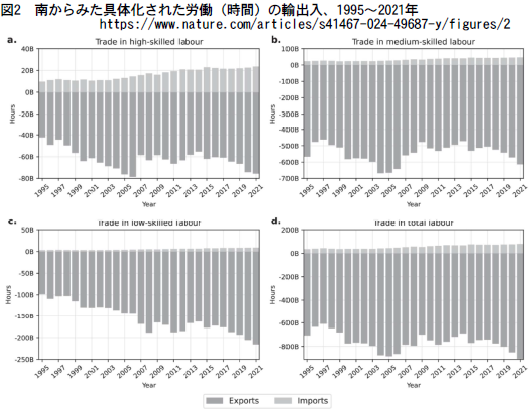

まず最初の問題の「貿易を通じた不等価交換」について。筆者らは、2021年現在、南北貿易で11:1もの極端な不等価交換が進行していると言う。2021年、北は南から9060億時間の具体化された労働を輸入したが、その見返りに輸出したのはわずか800億時間であった。比率は11:1である(図2のdの濃い灰色と薄い灰色を参照)。この比率は、1995年から2021年全体の平均では15:1であった。つまり、南北の貿易商品に対象化された労働時間(具体化された労働)の不等価交換だ。

*濃い灰色は南の輸出、薄い灰色は輸入を示している。パネルaは高技能労働者、パネルbは中技能、パネルcは低技能。パネルdは、すべての技能レベルにおける総労働の輸出入(a、b、cの合計)である。

(2)不等価交換は技能・部門間格差によるものではない

筆者らは、幾つかの謬論、新植民地主義的収奪擁護論を批判している。まず、この不等価交換は技能の格差によるものではない。図2のa~cを見れば分かるが、純収奪は高技能労働を含むすべての技能分野で発生している。北が南から高技能労働を輸入する量は輸出する量の4倍、中技能は17倍、低技能では29倍である。

部門間の違いによるものでもない。北は全5部門にわたり、あらゆる技能レベルで南から大量の労働を純輸入している。北の農業労働の輸入量は輸出量の120倍、鉱業では110倍、製造業では11倍、サービス業では6倍だった。著者らは言う。「北は第一次生産において南から労働を純輸入しているが、第二次・三次生産においてより少量の労働を純輸出している」という「物語」は、まったく事実無根だ。北が南に労働を純輸出している部門は存在しない。

(3)労働の不等価交換に見返りはない

改めて注意しなければならないことは、具体化された労働の南からの純流出は、反対方向の具体化された土地、エネルギー、または原材料の南への純流出によって「代金が支払われている」のではないということである。物的要素すべてにおいて一方的に南から北へ純流出が生じているのだ。旧植民地体制が崩壊した現在においても、新植民地主義支配という新たな形態で南から北への労働(時間)の純収奪が進行しているのである。

(続く)